Opini

Apa yang Sebenarnya Kita Rayakan Setiap Hari Kartini?

Oleh Salsabila Putri (Jurnalis, Aktivis Perempuan)

SETIAP 21 April, kita ramai-ramai mengenang Kartini. Anak-anak memakai kebaya, lomba-lomba digelar, dan media sosial dipenuhi tagar emansipasi. Namun, jika kita jujur bertanya: apa yang sebenarnya sedang kita rayakan? Apakah perjuangan Kartini? Ataukah hanya simbol-simbol permukaannya?

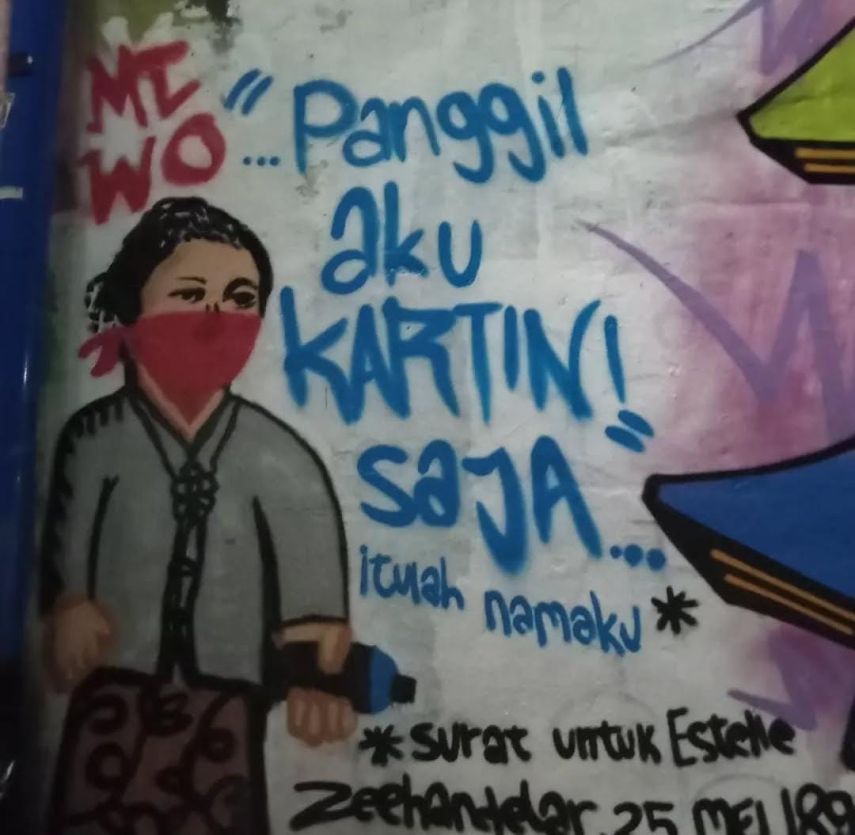

Sering kali, perayaan Hari Kartini dipenuhi hiasan luar seperti pakaian adat, upacara, dan pidato. Namun, nilai yang diperjuangkan Kartini—yakni hak perempuan atas pendidikan, penolakan terhadap poligami, dan kegelisahan terhadap struktur sosial yang menindas—jarang disentuh. Kita menyebutnya “pahlawan emansipasi”, tetapi tak banyak yang membaca surat-suratnya atau memahami konteks perlawanan dalam hidupnya.

Kartini lahir dalam lingkungan priyayi Jawa yang ketat terhadap aturan adat, terutama bagi kaum perempuan. Ia mengalami langsung diskriminasi sejak usia dini, ketika di usia 12 tahun harus menjalani masa pingitan: tidak diperbolehkan keluar rumah, dan tidak bisa menuntut ilmu seperti laki-laki. Lewat surat-suratnya kepada sahabat pena di Belanda, Kartini menumpahkan keresahan dan harapannya. Ia bukan hanya menginginkan pendidikan bagi perempuan, tetapi juga menantang norma yang mengekang mereka. Menurutnya, semua orang—terlepas dari jenis kelamin maupun status sosial—berhak atas akses pendidikan yang setara.

Ketidakadilan yang dirasakan Kartini tak berhenti pada pendidikan. Ia juga memprotes praktik poligami yang kala itu dilegitimasi adat, kekuasaan, bahkan agama. Dalam salah satu suratnya kepada Stella, ia menyampaikan getirnya realitas: menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat adalah nasib umum perempuan kala itu. Kartini menilai praktik tersebut tidak hanya menyakitkan, tetapi juga bentuk dosa karena menyiksa perasaan dan kemanusiaan perempuan.

Ironisnya, Kartini pun tak luput dari sistem tersebut. Ia akhirnya dinikahkan dengan Bupati Rembang, seorang pria beristri tiga. Meskipun awalnya menolak, Kartini memilih untuk berkompromi demi mendapatkan ruang kecil untuk tetap memperjuangkan pendidikan, yaitu dengan mendirikan sekolah perempuan di kompleks rumah suaminya.

Sejarah kemudian mengangkat Kartini sebagai pahlawan nasional melalui Keppres tahun 1964. Kendati demikian, penokohan ini sempat mendapat kritik. Pada 1970, akademisi UI Prof. Harsja W. Bachtiar mempertanyakan pengultusan Kartini dan menyodorkan nama-nama perempuan hebat lainnya seperti Sultanah Safiatuddin dari Aceh dan Siti Aisyah We Tenriolle dari Sulawesi Selatan. Kedua tokoh ini lebih dulu memperjuangkan pendidikan dan melawan kolonialisme, namun tak mendapat tempat serupa dalam narasi besar sejarah nasional.

Bachtiar bahkan mengungkap bahwa pengangkatan Kartini sebagai simbol emansipasi perempuan tidak lepas dari politik representasi kolonial Belanda. Dalam pandangannya, kita hanya mewarisi simbol yang dibentuk oleh Belanda, lalu menjadikannya ikon tanpa menggali lebih dalam semangat dan konteks perjuangannya.

Namun, warisan pemikiran Kartini tak bisa dihapus begitu saja. Ia membaca karya-karya besar seperti Max Havelaar dan Die Waffen Nieder!, menyerap nilai-nilai antikolonialisme dan humanisme. Ia menulis tentang pendidikan diri (zelf-onderricht), keberanian (zelf-vertrouwen), hingga solidaritas sebagai nilai dasar perjuangan.

Gagasan-gagasannya lahir jauh sebelum istilah nasionalisme dan Pancasila dikenal secara luas di Indonesia. Ironisnya, kita sering kali merayakan Kartini tanpa benar-benar menyinggung gagasan-gagasan yang ia perjuangkan.

Negara pernah mereduksi Kartini menjadi lambang perempuan ideal versi Orde Baru: ibu rumah tangga yang lemah lembut dan tak banyak menuntut. Inilah yang masih tertinggal hingga hari ini: kita merayakan sosok Kartini, tetapi mengabaikan cita-citanya. Kita menyanyikan “Ibu Kita Kartini”, namun tidak meneruskan perjuangannya untuk membebaskan perempuan dari belenggu.

Hari ini, saat kapitalisme global terus mengambil keuntungan dari ketimpangan gender, dan konservatisme berusaha membatasi ruang gerak perempuan, perjuangan Kartini tetap relevan. Sayangnya, peringatan Hari Kartini justru sering direduksi menjadi lomba berkebaya dan glorifikasi busana tradisional. Ruang kontemplasi tentang gagasan Kartini, tentang perlawanannya terhadap poligami, dan tentang ketidaksetaraan yang ia lawan, nyaris tak tersisa dalam peringatan hari lahirnya.

Mungkin sudah saatnya Hari Kartini tidak lagi dilihat sebagai simbol seremoni semata. Lebih baik jika ia menjadi momen untuk menghidupkan kembali semangat perlawanan perempuan atas ketidakadilan. Atau bahkan, sebagaimana usulan sebagian kalangan, momentum perjuangan perempuan bisa dilebur ke Hari Perempuan Internasional, agar narasinya lebih inklusif dan progresif.

Kartini tidak pernah berjuang untuk kebaya. Ia memperjuangkan kebebasan berpikir dan martabat sebagai manusia. Dan itu adalah warisan yang seharusnya terus kita perjuangkan. Barulah Hari Kartini menjadi perayaan yang bermakna—bukan sekadar seremoni. (*)

Referensi:

- Kartini, R.A. (1984). Habis Gelap Terbitlah Terang (terjemahan). Jakarta: Balai Pustaka.

- Kartini, R.A. (2010). Surat-Surat Kartini. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

- Hooker, V. (2003). Penghancuran Tatanan Tradisional: Kartini dalam Perspektif Sejarah. Jakarta: Pustaka Cidesa.

- Bachtiar, H. W. (1970). Kartini dan Tradisi Jawa: Suatu Analisis Sosial. Jakarta: UI Press.

- Suryakusuma, J. (2012). Perempuan dalam Sejarah Indonesia: Kartini dan Simbolisme Hari Kartini. Jakarta: Gramedia.

*) Opini penulis ini merupakan tanggung jawab penulis seperti tertera, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi kaltimtoday.co

Related Posts

- Ibu Kandung Pembuang Bayi di Sungai Pinang Samarinda Resmi Jadi Tersangka

- Surat Terbuka untuk Andi Harun: Membangun Peradaban Lewat Perpustakaan

- Wacana Pemilihan Kepala Daerah Lewat DPRD, Seno Aji Akui Biaya Pilkada Langsung Lebih Besar

- Soal Penataan Lapak Pasar Pagi, Pedagang Sarankan Berbasis Arus Pembeli dan Perputaran Uang

- DPRD Samarinda Soroti Rencana Perluasan RSUD AMS II, Desak Pemerintah jadi Teladan Ketaatan Izin